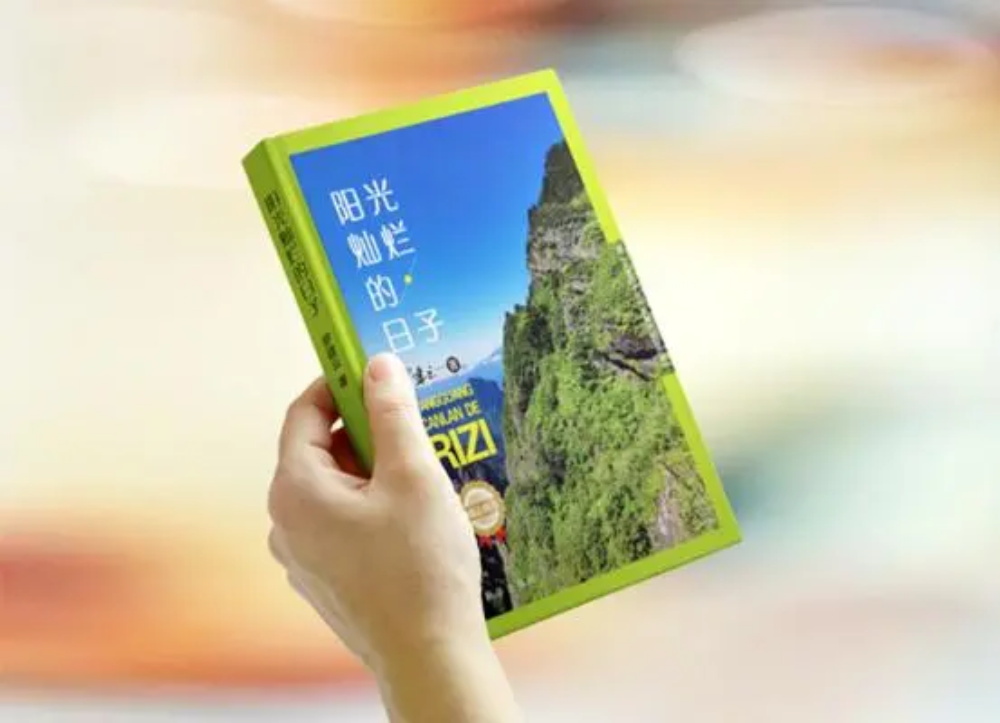

<abbr id="ksem2"></abbr> <ul id="ksem2"></ul> 散文集《陽光燦爛的日子》,一部真實、生動地記錄作者拼搏商海和展示作者人生追求的勵志之作、情懷之作和本色之作。書名和內容,讓人自然而然想起那部很響的同名影片,青春、激情、淚水、夢想,有一種從心靈深處流出來的東西。散文作品的文字后面坦露的心靈,美好溫軟的情感,感恩與進取、豐沛而明亮的生活的聲音,平實中的華采,人世間種種滋味的體悟和珍惜,字里行間撲面而來的真性情和那樣一股清正之氣……一并令我心生感動。

毫無疑義,這是一部現身說法的勵志之作。

作者羅建云,七○后,湘西南偏遠鄉村的一名寒門子弟。以微弱分數之差沒能考上中專,改讀普通高中;高考失敗,復讀兩年,仍然與大學失之交臂。南下打工大半年找不到工作,過著人不人、鬼不鬼的日子。搗過水泥,干過搬運,住過鴨棚,流浪街頭與小偷睡到一起……輾轉大半年,求職成功,才在流水線做一名普通員工。后又歷經轉戰長沙、尋夢失敗,再度南下、扎根東莞,供職外企、學習管理等曲折沉浮。2007年伊始,自主創業。先做內刊,辛辛苦苦干一年,不如一個農民工干一年。嘗試經營豬肚包雞,禽流感來了,沒人敢吃,天天賠房租、水電,虧得“開奔馳進去穿褲衩出來”。也挑戰互聯網,想做網上當當,網站剛上線,就被病毒徹底霸占了。后來,從內刊的延長線上尋找突破口,做出版、印刷、發行——先是碰上全球金融風暴;次貸危機剛過,中美貿易戰來了;加上災難性的三年疫情,好些企業要么黯然謝幕,要么元氣盡傷——他創辦的企業卻經受住了種種風云變幻,并取得長足發展。

16年間,獲評為“東莞首屆優秀東莞人”稱號,策劃的圖書獲“光明日報好圖書”等大獎,在東莞購置了寬敞、明亮、高檔、氣派的寫字樓,固定資產以千萬計。

最厲害的是持續3年的疫情也沒能把他打趴下。新冠肺炎疫情襲擊之初,四處封控,政府號召企業放長假,羅建云依舊全額發放工資。2022年上半年,幾乎每月都是財政赤字的背景下,他拍板著手轉型數字印刷。關閉原有設備損失了幾百萬元,新的投入又是幾百萬元,對于一個小型企業來說,確實需要壯士斷腕的膽魄和決斷。投產后,四個月時間實現扭虧為盈,疫情之下和行業業態疲軟的大背景下,他執掌的企業安全渡過風險和危機,“輕舟已過萬重山”。這一勇立潮頭、力挽狂瀾的戰略性舉措,成為企業成功轉型升級的里程碑。其言:“三年疫情期間,我沒有拖欠員工一分錢的工資,沒有拖欠供應商一分錢的貸款,也沒拖欠國家一分錢的稅收。”

羅建云說是絕望歷練了他。“我骨子里有不服輸的勇氣與信心,經歷過常人未曾經歷的苦難,鍛煉了我在大災大難面前超常的生存能力。從流浪漢到臨時工,從普工到質檢員,從助理工程師到部門主管,從外企高管到自主創業,實現了人生一次又一次鳳凰涅槃。”

我的書架上有一本名叫《誕生》的書,真實記錄了影片《陽光燦爛的日子》拍攝的艱難過程,不是陽光燦爛就是一波三折,陰雨連綿,有時甚至于雷鳴電閃。知難而進還是知難而退,一字之差考驗著人的信念和意志,也是事業成敗之關鍵所在。世界上不乏才能的人,卻因為缺乏咬牙堅持的決心,跨越不了種種磨難而選擇退卻,最終也就夭折了,陽光也就燦爛不起來了。羅建云從不名一文到事業有成,確如該書序言說的,是吃得苦、霸得蠻的湘人性格使然,是不服輸、不信狠的勇氣與信心使然。讀這樣的作品,讀得出一種奮發與堅韌,一種男兒當自強的血性,一種浩然之氣。成功不問出處,夢想成就非凡。毋庸置疑,這是一部現身說法的具有啟示錄意義的當代青年勵志類圖書。

同時,這是一部令人感奮與動容的情懷之作。

現代漢語詞典解釋:“情懷,含有某種感情的心理。”

另有人解釋:“情懷在于非必需,但是愿意去追尋這些非必需,就是情懷。”

我曾經寫道,情懷與世俗意義的功利目的無關。就好比人們不會為了銀行卡里多出幾位數字而去閱讀托爾斯泰和莎士比亞,不會為了賺得盆滿罐滿而去做志愿者做義工一樣。情懷是身處物欲橫流、世風日下、道德滑坡的世俗社會,卻依然向往美好并且義無反顧創造美好,是剔除了狹隘功利目的而心甘情愿選擇的一種價值取向、情感冶煉和精神升華。

紅塵滾滾、功利滔滔的當下,人們現實得庶幾乎羞于啟齒談論情懷,以至于“情懷”二字似乎成了不敢問津的精神奢侈品。在這樣一種語境下讀羅建云的散文,讀到的卻是一腔濃濃的、滿滿的、美美的家國情懷、文學情懷和鄉土情懷,一個可親、可愛、可信的儒商形象躍然紙上,撲面而來。

“情懷”二字,不啻是驅使他報效時代和社會的原動力和強大引擎。

沿著“情懷”二字,可長驅直入,走進他的精神世界。

先說家國情懷。

身為一家民營企業的老板,其主要工作是通過實現經濟效益和社會效益雙贏,成功提供就業崗位和創造稅收以體現自己的業績。

這些,他做到了,但不止于這些。他認為做出版,不可見利忘義,因為純粹的經濟利益玷污自己的靈魂。“我期望經我手出版的每一本書,有思想、有靈魂、有價值、有品位,對得起自己,對得起作者,對得起子孫后代,我便知足了。”他認為員工為公司奉獻青春,就應該對員工的人生負責,不希望他的員工在老家買不起房、蓋不起樓、小孩讀不起書、無錢贍養父母。書中寫道:“如果千千萬萬像我們一樣的小公司、小企業恪盡職守、精誠奉獻,我們國家就會呈現一派欣欣向榮的景象,我們老百姓就不必為‘35歲失業’而擔憂,勞資關系會和諧許多,社會發展會健康很多。”沒有高大上的豪言壯語、宏談闊論,卻是知行合一、天地可鑒的拳拳之心,這就叫“家國情懷”,這就叫“位卑豈敢忘憂國”。

羅建云的家國情懷不止于此。他曾經縱橫于網易、鳳凰、淘寶等知名網站,是點擊量、轉載量甚大的博客寫手。有的文章經新華社刊發后,上了央視“讀報時間”,并由全國上百家媒體全文轉載或部分引用。文字里流淌著熱血、吶喊和一顆赤子之心,與我們慣常印象中的民營老板形象,顯然構成鮮明反差。以《一本沒有出版的書》為例,文章寫道:高考作文評卷只設一個標準答案,埋沒人才的概率就有可能特別高。“因為做出版,我接觸了很多歐美日澳的書,也看過他們類似我們的高考試題,發現他們沒有固定答案,只有言之有理。所以,他們培養的人才更有想象力,更有可塑性。而我們在標準答案模式下選拔出來的人才,就像模具制造的零部件”,缺乏質疑勇氣、創新精神、犯錯膽魄、駕馭能力。

再說文學情懷。

企業要生存要發展,需得全身心投入而殫精竭慮。但是,在文學夢的驅使下,他一直筆耕不輟。“珍重不從今日始,出山時節千徘徊。”事實表明,恰恰是一手經商一手為文這樣一份與眾不同,使得他的多彩人生別添一番生動與豐盈的張力結構。他在書中寫道:“人除解決基本的溫飽問題,更多需要追求精神層面的享受,指點江山,激揚文字,無絲竹之亂耳,無案牘之勞形,豈不美哉!”所以,你說裝逼也好、耍酷也好、奇葩也好,追求自己喜歡的文學事業,尋找寫作帶來的心靈愉悅,將在市場經濟的滾滾洪流中努力過、掙扎過、見證過的東西記下來,寫出來,用另一種方式留下自己的思想和靈魂,何其爽也。

因了這份文學情懷——

他問道函谷關,感悟月牙泉,盤桓淺草寺,“丟書”歐羅巴,與杜牧談詩論酒,赴博物館檢索茶文化,給思遠小朋友的新書寫序,川藏線上尋找那個徒步的女人,想到雅魯藏布江大峽谷安個家……有人說得好:情懷所致,世界上便有了文學,有了音樂,有了電影,有了鋼鐵與機械之外的一切;登泰山,胸中會蕩起“會當凌絕頂,一覽眾山小”的層云;入大漠,眼前會浮現出“大漠孤煙直,長河落日圓”的意境!

有了這份文學情懷——

他主編的企業內刊《瀟湘文化》歷久不衰,其內容質量、版式設計、編輯校對、印刷裝幀甚是講究,堪稱同類紙質印刷品之上乘。還相繼舉辦了“瀟湘文化杯”全國原創散文大賽,“瀟湘文化杯”全國閃小說大賽等。做這些事情,都是要花錢的,單是辦內刊一年就是幾十萬。他說,做自己喜歡的事感覺挺神圣。

再說鄉土情懷。

“浮云游子意,落日故人情”。家安在東莞后,老家成了匆匆來去而寄托客思鄉愁的載體和地標,隨著歲月流逝,山河故人的感覺便日趨濃烈了。散文集有不少篇幅,寫曾經的故鄉記憶:楊梅,白鷺,年俗,種火(留火種于柴灰堆),擋箭碑;池塘結了厚厚冰層的冬天;和妹妹坐在父親挑著的籮筐里去梅子口外婆家走親戚;“上小學那會兒,冬天偷偷在地板上打洞,生火取暖,只是經常把鞋子燒出洞,還不知道疼痛”;“兩分錢一盒的火柴,撲哧撲哧劃幾下就沒了,大人心痛,小孩也心痛”;“每逢秋天來臨,我就有一種莫名的恐懼感。要債的人又要來家里挑谷子、砍樹木、坐在灶膛前不走了。特別怕信用社,他們會組織幾十人的工作隊,來家里牽牛、搬桌椅板凳”;父親挖煤炭、挑砂石,供養他們兄妹上學;復讀兩年仍然高考敗北,“回到三個土磚垛子的家,父親長嘆一口氣,指了指家門口的鋤頭”,等等。自然也寫到后來的日子:兄弟仨給老父親蓋新房;舉家給九十歲生日的外婆祝壽;八達嶺長城上陪老父親熱聊孟姜女;看望初中時候的恩師;在家鄉縣城與同學聚會、文友聚會;造訪九龍山下養了幾十箱土蜂的退休教師;每年清明節雷打不動回鄉給母親和祖宗掃墓,等等。

詩人普希金說:“一切過去了的,都會成為親切的記憶。”

書中寫道:“人生最脆弱的神經是故鄉,只要稍稍撥動就魂牽夢縈。”當時間不知不覺中過濾曾經的苦難與艱辛,這一切便在作者筆下變成一團團濃得化不開的情感,即便白描,不動聲色中亦見雋永、淳厚與靈動。順便提及,作者與我是認識時間不長的老鄉和族人。“樹挪死人挪活”,他的曾祖父當年從我們村遷至十多里外的鐵礦村,成了山那邊人家。族人中冒出這樣一位成功挑戰命運的逆行者,演繹可圈可點的精彩人生,理所當然為他高興,也為家族、家鄉和時代高興。作品中那些地名:茅鋪、荷香橋、隆回五中、九子沖、屺石水庫……太熟悉太親切了。比如見到“屺石水庫”四個字,眼前旋即浮現波光瀲滟、晨霧彌漫的蔥蘢氣象,空氣中氤氳著的特別好聞的水生植物的青澀氣息啊……

這還是一部性價比很高的本色之作。

這個年代最不缺精致的俗人。要么嘩眾取寵,要么拿腔拿調,要么矯揉造作,要么言不由衷,有意識或潛意識地蒙上一層人格面具,讓人極不舒服。讀羅建云的這部散文,讀得出他怎么想就怎么說,怎么做就怎么寫,率真,誠樸,直抒胸臆,如見其人,如聞其聲,難得的本色之作!

比如他始終堅持“三不”原則(即不欠員工一分錢的工資,不欠供貨商一分錢的貸款,不欠國家一分錢的稅收),坦言該付的付了,“剩下的便是自己的了”。比如疫情未過,不少企業琢磨著降薪,說這年代大把人失業,還怕招不到工?“我的公司卻出臺調薪方案,且漲幅明顯。覺得自己很牛,是個爺們。”比如他熱愛寫作,除了一份文學情懷,“就是想讓人知道,我這個做文化產業的商人還是有點‘墨水’的”。比如他苦于沒大專以上學歷,先后拿到國家不承認學歷的本科畢業證書,國家承認學歷的網絡教育大專文憑——沒真正讀過書,但畢業證到手了。“只是感覺水分太重,所以別人問我什么學校畢業,我只說高中,五年高中是貨真價實的,沒任何水分,說起來我腰桿硬,有底氣。”比如文章中寫道:企業不只是自己的,也是全體員工的,更是社會和國家的。身為企業掌門人,身負員工、社會和國家的使命,而不只是單個家庭的責任。員工家庭開支的一分一厘,十有八九就靠這份工資支出,不努力行嗎?……總之通篇讀來,讓你覺得作者是透明的,坦誠的,透明得坦誠得無半點矯飾與矯情,走心,暖心,充盈著人生哲理和人情味。

《菜根譚》里的句子:“唯大英雄能本色,是真名士自風流。”

本色為人,本色為文,是一種通透,一種淡定,一種格局,一種價值取向,以及底氣滿滿的一種自信。無論是作為一名精進致遠的儒商,還是作為一名業余從文的作家,這部作品提供了一個立體認識作者的意義化文本和標本。

羅建云是從事文化產業經營的職業商人。

社會上對草根出身的商界成功人士褒貶不一,喜惡雜陳,從來不乏腸肥腦滿呀、一擲千金呀、窮得只剩下錢了呀之類的傳聞與抑揄。對于這個階層的稱謂,褒意的說法是“企業家”,中性詞是“富商”“土豪”,最不濟是“暴發戶”。現實生活中,人們很難對那些一身銅臭而見利忘義、胸無點墨又志得意滿的商人產生真正的敬重。

可喜的是,這部作品通過個體書寫和個性書寫,讓我們讀到一個與“土豪”“暴發戶”之類完全不一樣的羅建云,一個為我們所期待、所喜歡、所欽佩、所珍惜的羅建云,一個吃得苦、霸得蠻、不服輸、不信狠的羅建云,一個具有責任、擔當和使命的羅建云,一個鏖戰商場、激揚文字、追尋與創造著更高人生價值的羅建云。我留意了一下散文集里頭的作者照,與同名影片中夏雨飾演的男主角馬小軍真還有幾分相似,這就奇了。作者在后記中寫道:“一部老電影,叫《陽光燦爛的日子》,著名導演姜文拍的,讓我著迷……我的成長之路確實坎坷曲折,但沒有任何困難壓垮我。因為我始終相信,心有陽光,一定燦爛;心向未來,必定輝煌。”

是啊,世上哪一項功德圓滿,不是源于來時的路?

作者:羅長江